勉強中は特になにも考えていなかったのだが、司法書士になって同期と話をしていると、私の勉強法はかなり効率が良かったらしい。そこで、実際に私が司法書士試験に合格するまでに何をしたのか、これから司法書士試験合格を目指す方の参考になればと思い、書き記しておく。

何回目の試験で合格したか→2回目

何時間くらい勉強したか→約1500時間

何日くらい勉強したか→約1年1か月

かかったお金→約10万円

通常、司法書士試験合格には最低3000時間必要だと言われていることを考えると、それの約半分の勉強時間で合格できたのはやはり効率よく勉強できたからに違いない。では具体的に紹介したい。

独学か予備校か

資格試験を始めようとすると、まずは独学でやるか予備校に通うかを選択することになる。それぞれメリット・デメリットはあるだろうが、私は次の理由で独学で勉強することにした。

1.授業・映像での勉強は時間がかかる

例えば予備校の講義で3時間かかるものがあるとする。活字が得意な人は、同じ内容を本で勉強しようと思ったら、おそらく1~2時間で終わる。

2.予備校はお金もかかる

何十万とか。人によっては百万単位でお金をかけている人もいる。

まとめると、時間もお金もかけれる人は予備校、本を読むのが得意な人は独学、が目安となるだろう。1年目だけ予備校を使って、あとは独学、という人もいる。

使ったテキスト

市販されている「オートマシステム」という本を使用した。

法律は結構頻繁に改正されるので、できれば最新版を手に入れたい。ちなみにアマゾンのアフィリンクを貼っているが早稲田経営出版のサイトのほうが安く買うことができる。

この本は法律初学者でも抵抗なく読めて理解もしやすい。このテキストがなかったら合格はなかったと言ってもいいくらい、理解しやすいテキストだった。

過去問

1年目に使った過去問はオートマ過去問。

2年目はパーフェクト過去問集を使用。それぞれの良し悪しは後述する。

具体的に私がこなしたこと

テキスト、過去問を紹介したところで実際に私がやったことを述べていく。

1年目

年が開けて1月がやってきたとき、私は司法書士試験を受けるか土地家屋調査士試験を受けるか悩んでいた。測量士補試験の願書の締切が1月半ばだったので、とりあえずその願書は出したのだが、2月1日に司法書士試験を受けることに決め、テキストと過去問を買った。

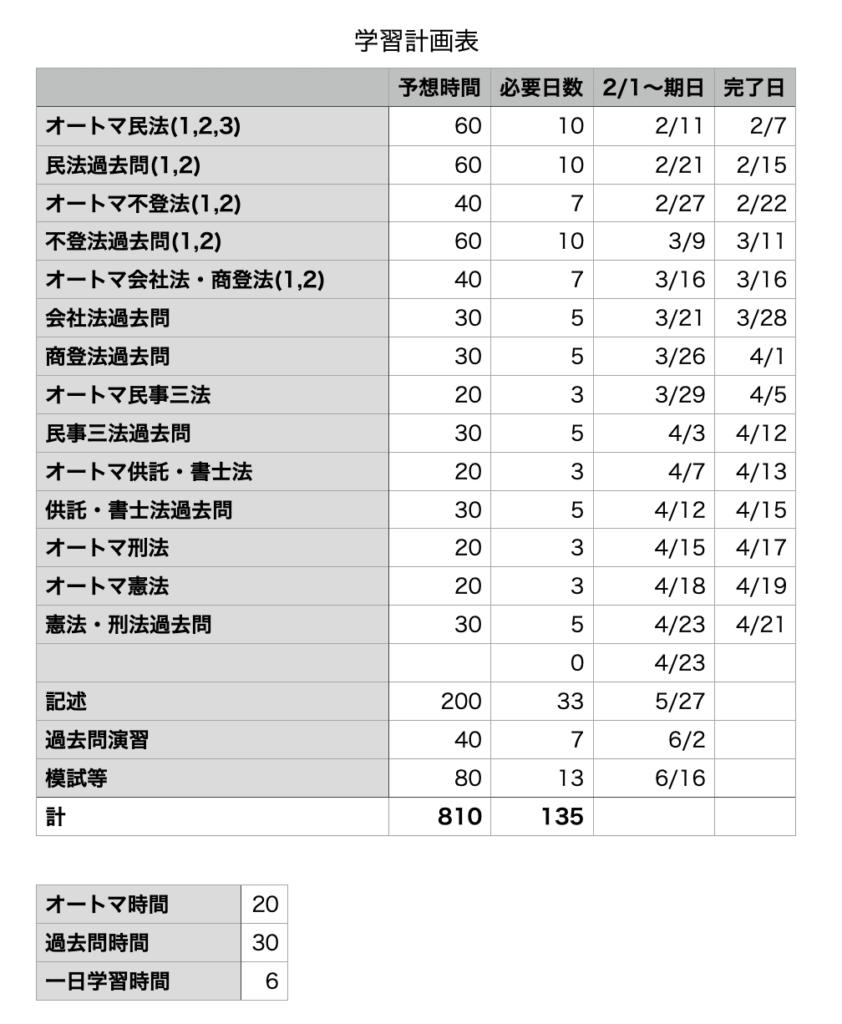

計画を立てる

2月に勉強を始めて、試験は7月である。よって1回目の試験まで5か月しかなかった。そもそも勉強が終わるのか?合格する可能性はあるのか?慎重に計画を立てる必要があった。

まずはテキストを1冊読んでみて、読み終わるのにどれくらい時間がかかるのかを測った。そして過去問も1冊どれくらいの時間で終わらせられるのかを測った。その結果テキスト1冊20時間、過去問1冊30時間かかると判明し、テキストは11冊あるので11倍→20時間×11冊で220時間、過去問は9冊なので30時間×9で270時間。合わせて約500時間あれば1周する。テキストは1回読めればいいが過去問は2周したい。1日6時間くらいは勉強時間を確保できるだろう。などと考えてエクセルで簡単な計画表を作成した。

試験前にはすべて終わるだろう。模試と記述の勉強時間も大まかに確保できそうだ、と判断し、日々の勉強が始まった。やることはテキストを読む→過去問を解く、の繰り返し。民法のテキスト→民法の過去問、不動産登記法のテキスト→不動産登記法の過去問…という流れを11科目繰り返す。正直、結構キツイ。文字の量が半端じゃなく多いし、過去問の数もたくさんある。会社法、商業登記法あたりで心が折れかけたが、なんとか乗り切り4月末にはテキスト、過去問それぞれ1周を終えることができた。

学習記録をつける

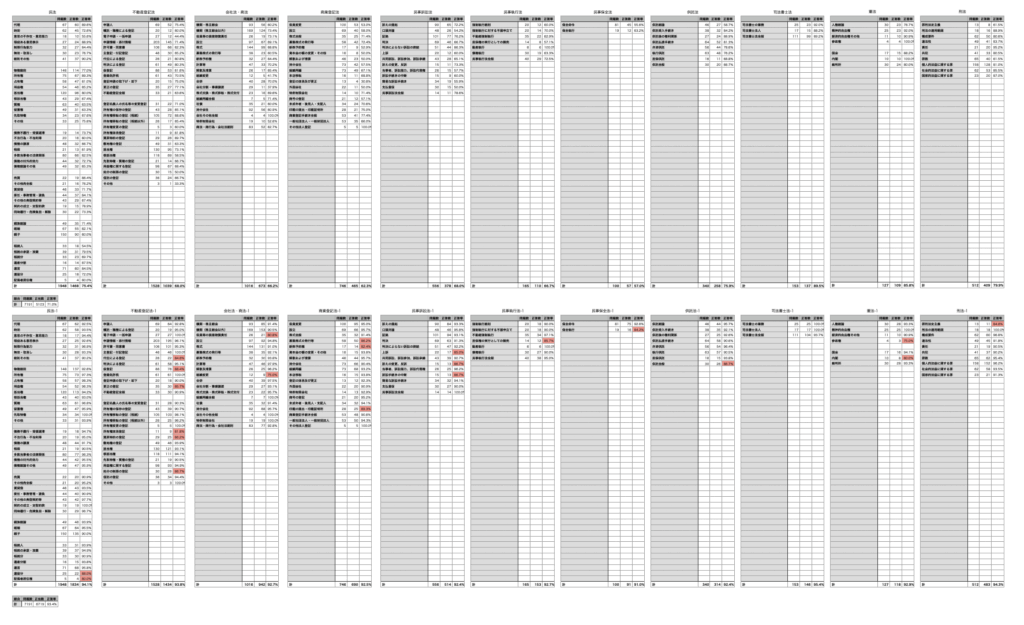

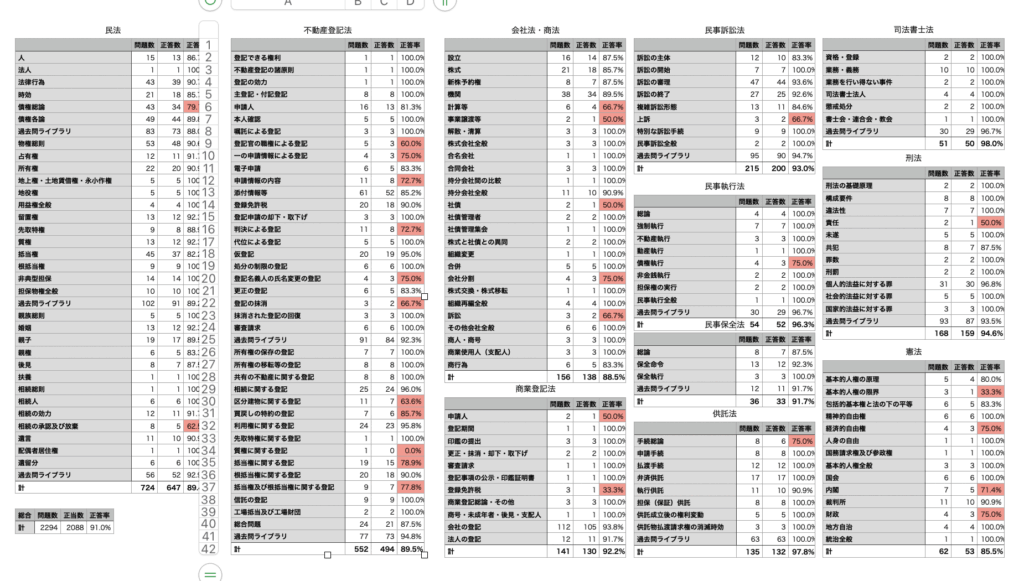

過去問を解いていった際の正誤、正答率などの記録をつけていった。

得意なもの、苦手なものが可視化できるし、自分の解いてきた問題の記録は見ているだけでも面白い。

模試

独学でも、模試は受けたほうが良い。司法書士試験には「記述式」の試験があり、独学ではなかなか分かりづらいのだが、模試を受けておけば本番の練習になるし、そもそも模試で問われた問いが本試験に出てくることも多い。私はTACと伊藤塾の模試を受けた。TACの模試は講師の方がかなり記述式の解説に力を入れており、それを受けるだけでもかなり解き方を理解することができた。お礼がわりにその講師のyoutubeリンクを貼っておく。

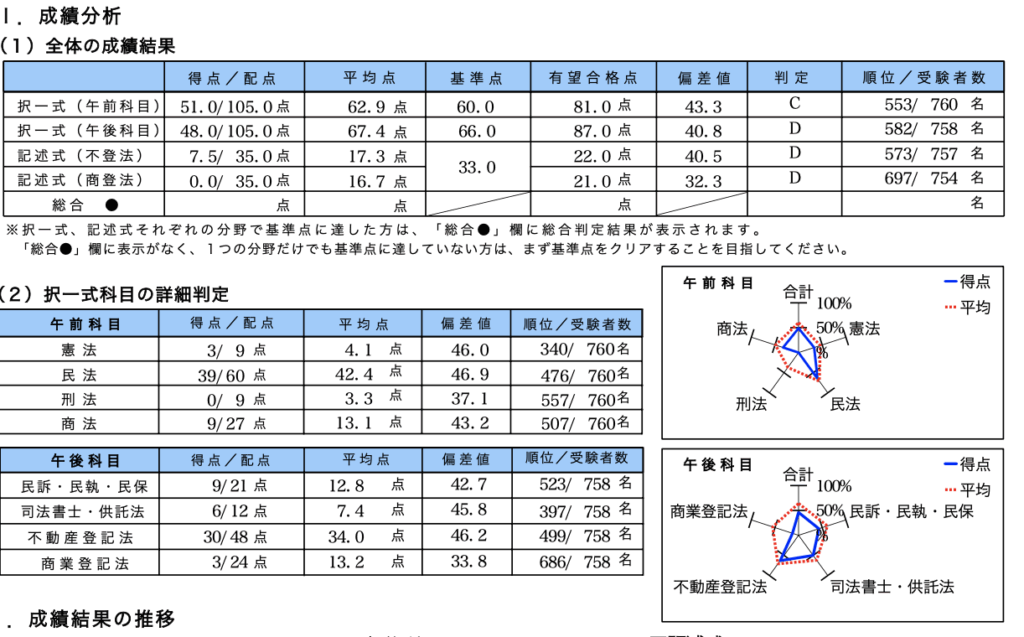

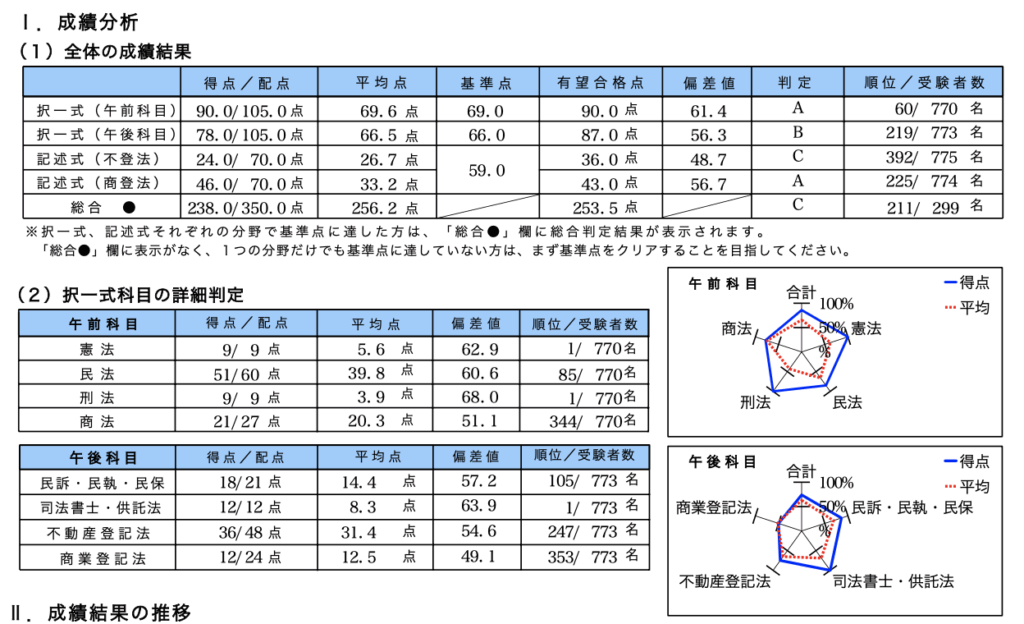

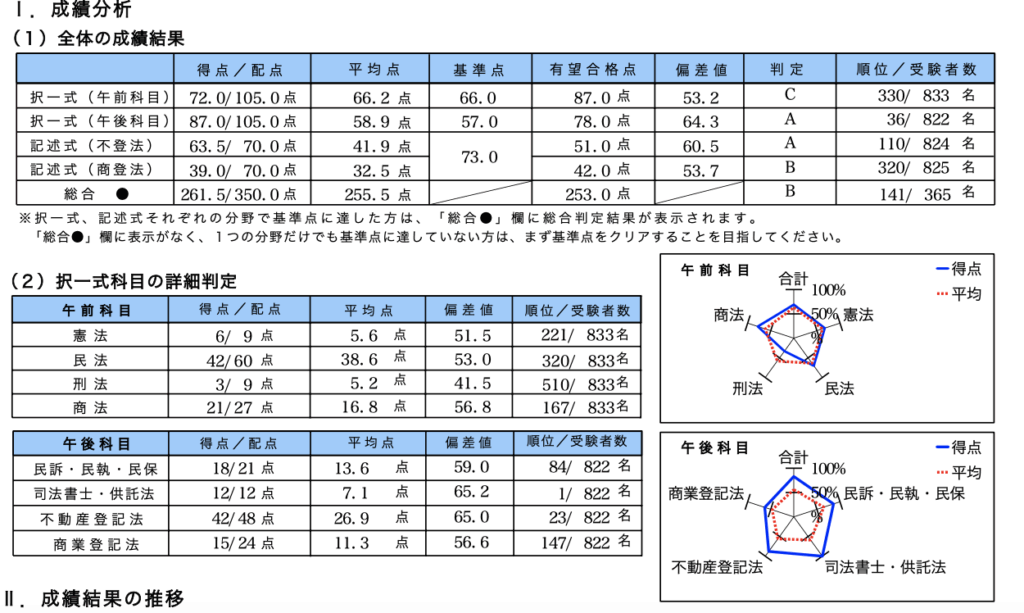

ちなみに私が初めて受けた模試の結果が以下だ。

結局1年目は最後まで模試で好成績を残すことはできなかった。

1年目本番

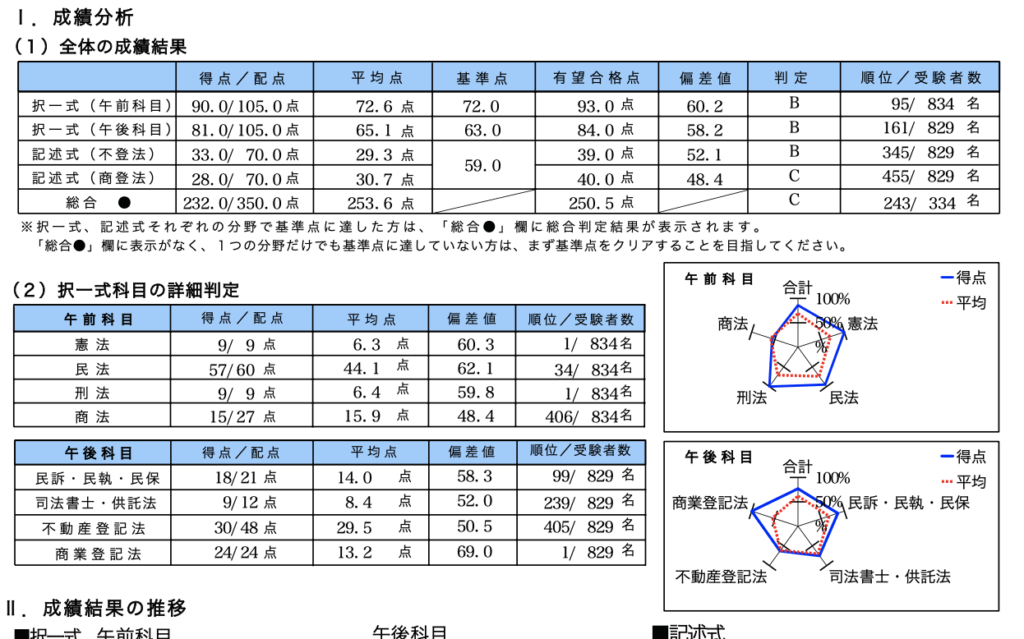

やったのはオートマシステム1周、オートマ過去問2周、記述テキスト(オートマ記述式)1周、模試1周、記述の過去問5年分。なんとか一通りの知識を頭に入れることができ、本番を迎えた。体感としては7割方受かるだろう、という自信。

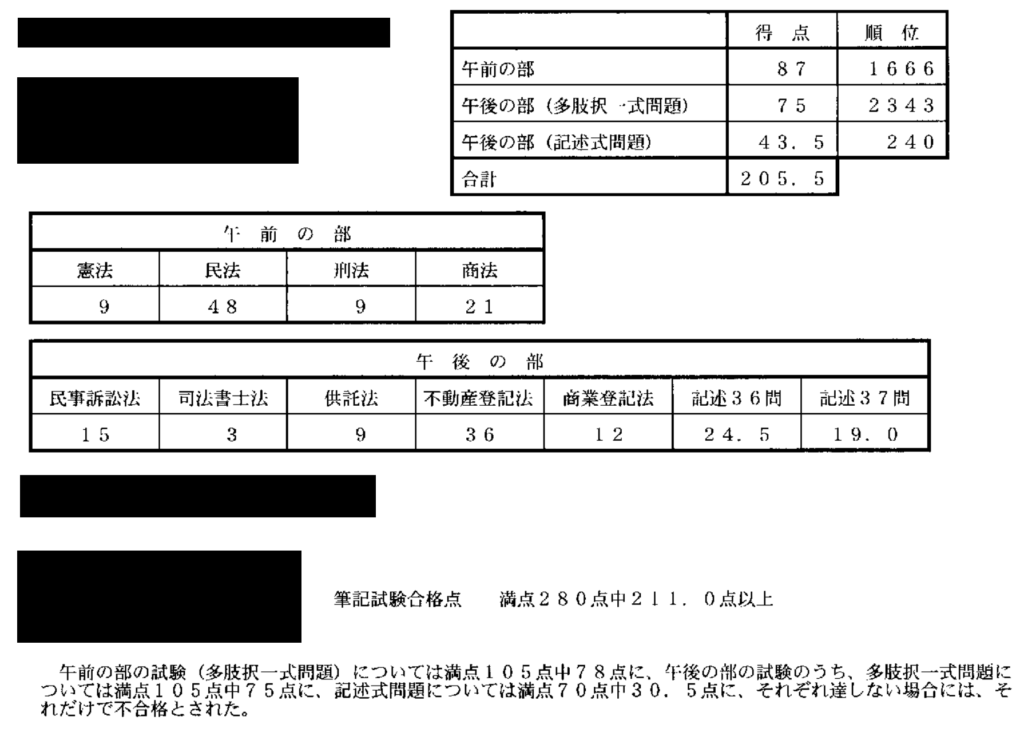

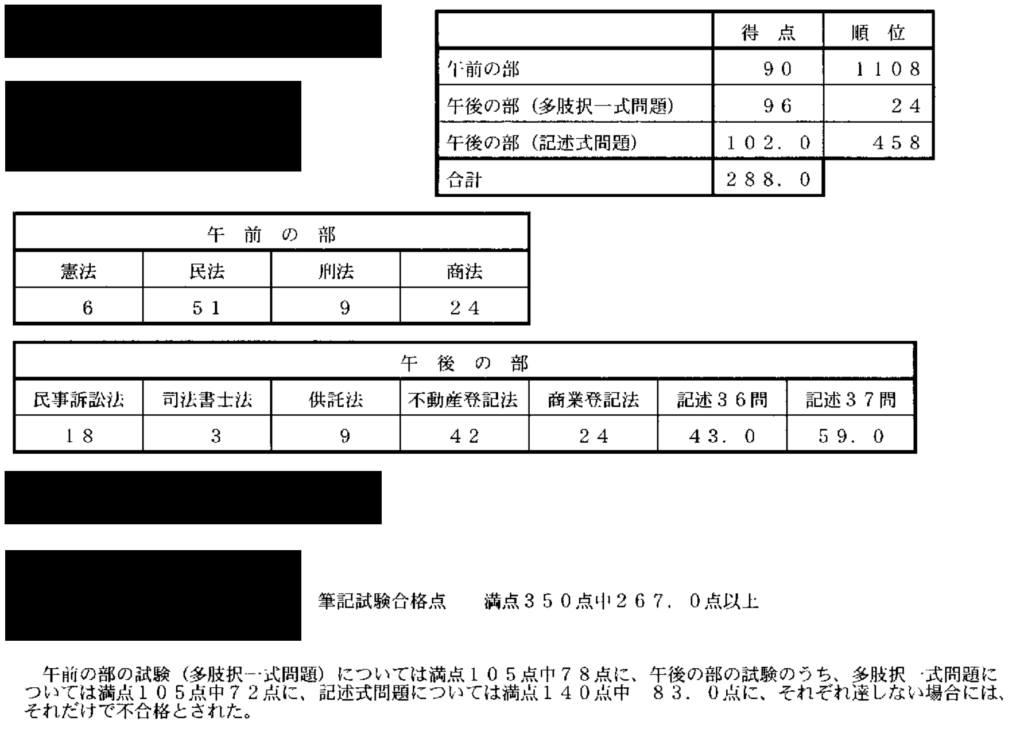

結果

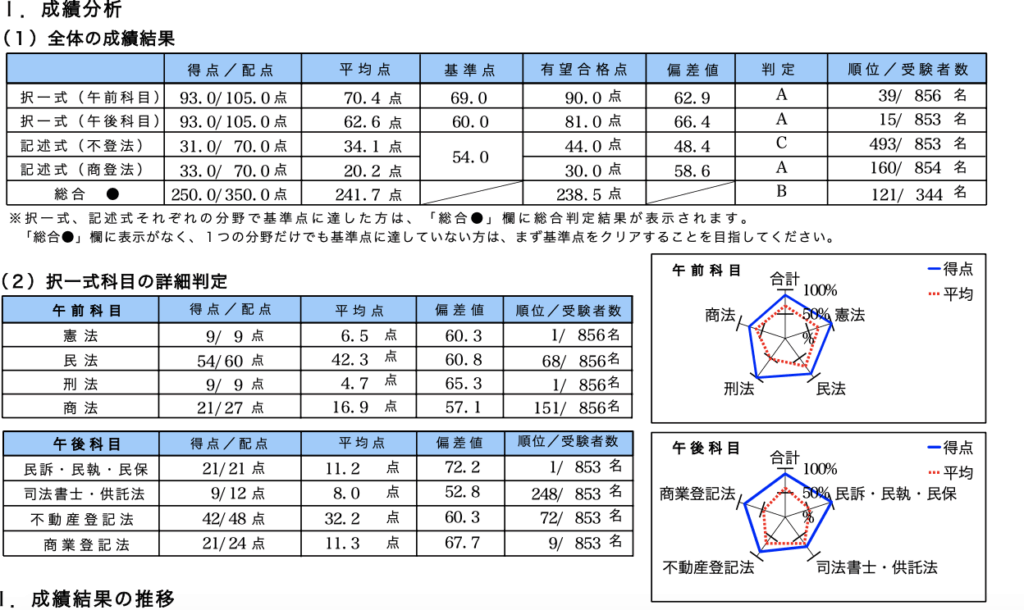

合格点まであと5.5点足りず。ただ記述式の点数がかなり高かったのは自信になった。翌年もしっかり勉強すれば間違いなく次は受かるだろう、という自信が持てて、とても良い経験になった。

2年目

試験は7月にあり、合格発表は10月だ。その間の3か月はさすがに燃え尽きていて、全然勉強できなかったため、11月から2年目の勉強を開始した。再び学習計画を立てて、学習記録をつけていった。模試も受けた。要するに1年目と同じことを繰り返した。唯一変えたのは過去問集。パーフェクト過去問集記述式も買ったので、記述式の過去問も全部解いた。

オートマ過去問とパーフェクト過去問の比較

オートマ過去問のメリット

- 問題が厳選されていて効率が良い(全部で約8000問)

- オートマテキストと同じ著者なのでテキストと過去問の往復がしやすい

オートマ過去問のデメリット

- 過去問が全て載っているわけではない。不要と判断され削られているものもある

パーフェクト過去問のメリット

- 過去問が(ほぼ)全て載っている(肢別で約11000問)

パーフェクト過去問のデメリット

- 会社法、商業登記法の過去問が旧商法時代のものが全く載っていない

- 解説が不親切(オートマ過去問と比べて)

なので今私がもう1度司法書士試験を受けようと思ったら使う過去問は「パーフェクト過去問+会社法、商業登記法だけオートマ過去問」になるだろう。(もしくは他の会社のもので良い過去問集があれば)

2年目の模試

模試の問題は、「こんなの絶対誰も知らないだろ」というものも出てくるが、お金を出している以上、もらえる知識は全てもらっておくというスタンスで臨んだ。要するに出てくる問題は記述式含め全部覚えていった。

2年目本番

1年目もそうだったが、本番前日に試験会場近くのホテルに宿泊した。家から会場まで40分くらいで行けるのだが、試験当日は電車の乗り換えなどの些細なことにも頭を使いたくなかったので、前泊した。

会場ではテキストなどを読んでいる人がほとんどだが、私はそもそもテキストを持っていかなかった。カバンが重くなるのも嫌だし、試験会場で読んだものが試験に出るか?と言われたら、まぁ出ないだろうし。試験が始まるまでは頭を休めて、試験だけに集中しようという作戦だ。この辺りの考え方は人によるだろうが…。

私は問題を解く順番はスタンダードに前から順番に解いてくだけ。シンプルイズベスト。ただ周りに話を聞くと問題を解く順番は工夫している人が多い。記述から解いたり、商業→択一→不動産と解く人も。

その他工夫したこと

隙間時間を使う

仕事も子育てもしている中で勉強時間を確保するのは非常に困難だった。1年目こそ1日6時間くらい取れたのだが、2年目は1日3時間取れたかどうか。そこで空いている時間に色々思い出したり考えるようにしていた。シャワーを浴びているとき、お皿を洗っているときなどに簡裁の特例を思い出したり、付記登記するものを思い出したり。子供をお風呂から出して体を拭くときに付記登記の歌(作詞作曲板橋幸平)を歌ったり。

テキストに書き込みなどはしない。綺麗なまま。

テキストに付箋を貼ったり何かを書き込んだりは一切しなかった。付箋貼って勉強した気になるよりは実際に頭に叩きこむ方がいい。テキストなんて何回も読むものではないから、何かを書き込んでもそれを読むことはない。というように効率を意識していた。あと使い込んでボロボロのテキストってすごい頑張った証のように思えるけど、じゃあ頑張ったら確実に受かるのか、といわれるとそんなことはない。頑張って頭に入れたら受かるのだ。

本番でトップバリュのおにぎりを持っていくのは止めておけ

司法書士試験に限らず、昼食が必要な試験でトップバリュのおにぎりを持っていくのはやめた方がいい。

午前の試験が終わるとみんな昼食を食べ始める。私もそうした。ところが、おにぎりの三角形の頂点を一口食べただけなのに、ボロボロとおにぎりが崩れてくる!試験会場だからお皿なんかないし、ボロボロ崩れるおにぎりが机に落ちてしまう!どうしようもない!めちゃくちゃ恥ずかしかった。周りに「あいつ不器用やな」って思われる!

いやいや違うんだ、俺はジャグラーだしある程度器用なんだ。ボロボロ崩れてくるのはトップバリュのおにぎりのせいなんだ!ていうかなんでこんな崩れてくるねん!

なんて思いながらなんとか2つ食べ終わったが、ツナマヨも昆布もおにぎりが崩れてきたので、どうせ明太子も崩れてくるだろう、と思って3つ目は食べなかった。(後に家に帰ってから食べたが案の定崩れてきた)試験以外に頭を使いたくなかったのに、とんだ損失だった。私のように恥をかく人が増えないよう、トップバリュにはぜひ改善を求めたい。

一番大事なもの

脅すつもりはないのだが、下手をすると人生を棒にふる資格試験、司法書士試験。受かってから知ったが、5年、10年選手が普通にいるという世界。受験を手放しでお勧めできるかというと、そんなことはない。

ただ絶対に受かってやろうという気合いがあって、学習計画も立てれて、毎日勉強すれば、法律初学者でも合格は不可能ではないということを証明した。

長々と書いたが、結局私がやったのはテキストを読んで、過去問(記述式含む)を全部覚える、というとてもシンプルなこと。特に記述の過去問はしっかり解かない人も多いので、そこをしっかりやっておくと他の受験生よりも一歩先に行けるのではないだろうか。

受験当時のことを思い出しながら書いたのでちょっと読みにくい部分もあるかも知れないが、この記事が司法書士試験の受験を考えている人の参考になれば幸いです。